Hauptcampus Zeppelin Universität

Friedrichshafen – Mit dem neuen Hauptcampus der Zeppelin Universität wurde am ehemaligen Kasernenstandort Fallenbrunnen eine Raumkonzeption entwickelt, die die methodischen Ansätze der Lehrenden in spezifische gebaute Strukturen übersetzt.

Dafür wurde ein Kasernengebäude aus den 1940er Jahren modernisiert und durch einen Neubau erweitert. Der Gebäudekomplex beinhaltet alle funktionalen Elemente einer Hochschule: Räume für Lehre und Verwaltung, Bibliothek, Mensa und Auditorium, einen Kunstausstellungsraum sowie vielfältige Freiraumangebote.

Die Zeppelin Universität wurde 2003 gegründet, zum Zeitpunkt des Wettbewerbs 2010 waren 17 Lehrstühle in den drei Departments „Corporate Management and Economics“, „Communication and Cultural Management“ und „Public Management & Governance“ vertreten. Die Studierendenzahlen sind inzwischen von ca. 650 auf über 1.000 gestiegen.

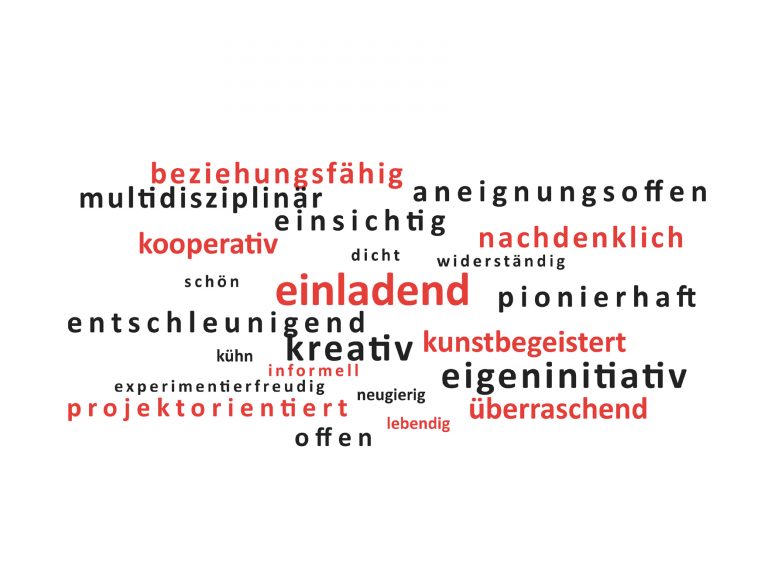

Die Zeppelin Universität ist eine private Universität, versteht sich aber nicht als ‚klassische’ Eliteuniversität, sondern als Pionier-Universität. Architektur und Materialien sollten den geistigen Raum schaffen, der Kreativität und Selbstbewusstsein ausstrahlt und auch zu unkonventionellen Nutzungsformen einlädt.

Projektdaten

Planungs- und Bauzeit 2010 – 2018

Baukosten 30 Mio € brutto inkl. Nebenkosten

BGF gesamt ca. 15.850 qm

BGF Altbau ca. 9.250 qm

BGF Neubau ca. 6.600 qm

NF gesamt ca. 11.800 qm

Projektbeteiligte

PLANUNG

Bauherr:

Zeppelin Universität gGmbH, Friedrichshafen

Projektsteuerung:

congena Gesellschaft für Planung, Training und Organisation mbH, München

Architektur:

as-if

Paul Grundei, Stephanie Kaindl, Sven Winkler, David Bujanowski, Emiliano Lupo, Ramona Sonntag, Sebastian NIcolle, Elisabeth Srajer, Julia Dziegielewski, Yvonne Fandke, Anne Kettenburg, Kathrin Schmidt, Andreas Kunert, Daniela Zeßin

Architektur Bauleitung:

SOe Stinner & von der Oelsnitz Architektengesellschaft mbH, Stockach

Lichtplanung:

studio dinnebier, Berlin

Künstlerisches Farbkonzept:

Harald F. Müller

Landschaftsarchitektur:

atelier le balto, Berlin

bbz, Berlin (Lph 2)

Tragwerksplanung:

Hörnicke, Hock, Thieroff, Berlin

Technische Gebäudeausrüstung:

Schreiber Ingenieure, Ulm (HLS)

Neher Butz, Konstanz (E)

Brandschutz:

Peter Stanek Brandschutzberatung, Berlin

Thermische Bauphysik, Bauakustik und Raumakustik:

ISRW Klapdor GbmH, Berlin

Küchenplanung:

HPM, Sauerlach

Bodengutachten, Bauleitung Erdarbeiten:

Berghof, Ravensburg

Schadstoffgutachten, Bauleitung Entkernung:

KSW, Ravensburg

Vermessung:

Kurzmann, Friedrichshafen

Bauaufnahme:

Haas, Überlingen

Sigeko:

Geopro, Stockach

Tragwerksgutachten Bestand:

Schneider, Ravensburg

Gutachten Dach Bestand:

Klose, Rot an der Rot

Belastungsuntersuchung Bestandsdecken:

MFPA Leipzig

AUSFÜHRENDE FIRMEN HOCHBAU

Abbruch Entkernung:

Troja, Langenargen

Abbruch innen:

Markov, Ostrach

Erdarbeiten:

Zwisler, Tettnang

Rohbau:

Josef Hebel, Ravensburg

Fassade Neubau:

App, Leutkirch

Fenster Altbau:

Schäfer, Markdorf

Zimmermann:

Hummel, Heiligenberg

Flachdach:

MD, Laupheim

Klempner:

Rundel, Ravensburg

Putzarbeiten:

Baum, Fronreute

Brandschutzbeschichtung:

Schuch, Görltz

Trockenbau:

Baierl & Demmelhuber, Töging

Estrich:

Gipp, Hungenroth

Hohlboden:

S&H Pfeiffer, Kaiserslautern

Tischler:

Baur, Friedrichshafen

Türen:

Hecht, Binzwangen

Tischler Innenausbau:

Stegmüller, Rosenfeld

Glastrennwände:

Strähle, Waiblingen

Sanitärtrennwände:

Isalith, Aalen

Mobile Trennwände:

Dorma Hüppe, Westerstede

Parkett:

Mark, Riedlingen

Sonnenschutz:

Nikol, Demitz-Thumitz

Schlosser:

Dietrich, Friedrichshafen

Maler:

Locher, Tettnang

Bodenbeläge:

Lang, Michelfeld

Akustiksegel:

Dobra, Hohentengen

„Eine Universität müsste also auch ein Ort sein, an dem nichts außer Frage steht“.

Dieser Satz des französischen Philosophen Jaques Derrida aus dem Vortrag „Die unbedingte Universtiät“ war Leitmotiv der Wettbewerbsauslobung. Wunsch des Bauherren war es, dass die neuen universitären Räume die offene, anregende, Perspektiven fördernde, Eigeninitative weckende, Vernetzung und Kommunikation fördernde Haltung der Universität als „geistigen Raum“ widerspiegeln. Sie sollen dazu beitragen, den strukturierten wie den informellen Austausch und eine lebendige Kommuniktation zu fördern, Rückzug und Konzentration zu ermöglichen und Freiheit für eine flexible Gestaltbarkeit, Veränderbarkeit und Umnutzbarkeit der Räume zu schaffen und ihre Nutzer zu einer kreativen und vielfältigen Aneignung einzuladen.

Wettbewerbsmodell M 1:500

Während die bestehende Substanz des alten Kasernengebäudes weitgehend erhalten blieb, wurde der ehemalige Kasernenhof zum Teil durch eine poröse Struktur überbaut und durch einen Kopfbau ergänzt. Der neue dreiseitig gefasste Vorplatz bietet freie Einblicke in Empfangsbereich, Mensa und Auditorium.

Die ehemals lineare und dadurch unflexible Erschließung der u-förmigen Kaserne wurde durch die Überbauung des Kasernenhofes in ein vernetztes Wegesystem verwandelt.

Die als Plattform ausgebildete Überbauung des Innenhofs wird durch Patios und Lufträume perforiert und durch eingestellte Seminarräume so gegliedert, dass ein fließender Bewegungsraum entsteht, der sich immer wieder zu Raumnischen erweitert.

An zahlreichen Punkten ist der Übergang vom Neubau zum Altbau gegeben, sodass ein komplexes Erschließungssystem mit vielen informellen Treffpunkten entsteht.

Großflächige Außen- und Innenverglasungen ermöglichen den Ausblick in die umgebende Natur sowie den Durchblick in die lichten Patios und lassen im ehemaligen Kasernenhof ein Gefühl räumlicher Weite entstehen. Auch die Lufträume erzeugen vielfältige visuelle Verbindungen und fördern die beiläufige Kommunikation zwischen Studierenden und Lehrenden.

Von 22 geforderten Seminarräumen werden 6 „gestrichen“

… und als offene Raumzonen definiert …

… die zusammen …

… ein Raumkontinuum bilden. Diese „Zwischenräume“ dienen als informelle Seminar- und Lernorte, deren Öffentlichkeit bei Bedarf durch Vorhänge reguliert werden kann.

Axonometrie Obergeschoss

Die Plattformen des Neubaus nehmen die großflächigen Funktionen der Seminarräume auf und verknüpfen diese mit den kleinteiligen Funktionen wie Department- und Verwaltungsbüros im Altbau.

Über Patios und Lufträume dringt Licht und Luft in die Seminarräume der neuen Hofüberbauung ein. Auch das Dachgeschoss des Altbaus wurde mit großflächigen Seminarraumnutzungen belegt. Diese Räume öffnen sich über große Dachgaupen auf eine Dachterrasse, die der räumlichen Struktur der Obergeschossebene des Neubaus gleicht und wie diese für (Freiluft-)-Seminarzwecke genutzt werden soll.

Erdgeschoss

1 Foyer

2 Mensa

3 Forum

4 Bibliothek

5 Ausstellungsraum

6 Büros

7 Küche

8 Patio

Obergeschoss

11 Seminarraum

12 Zwischenraum

13 Luftraum Forum

14 Luftraum Mensa

15 Black Box

16 Büros

Dachgeschoss

21 Seminarraum

22 Büro

23 Holzdeck Dachterrasse

24 Hochbeet

25 Glasoberlicht